Contents

部屋が散らかる理由は“脳の仕様”だった話

「片づけても片づけても、気づくとまた散らかっている…」

「休日に一気に片づけるのに、平日は汚部屋になる」

「自分ってもしかしてズボラなのかな…」

もしあなたがこんな悩みを抱えているなら、まず伝えたいことがあります。

散らかるのは、性格の問題じゃない。脳の仕様です。

部屋が散らかるのは「怠けているから」でも「根性が足りないから」でもありません。そもそも人間の脳は“散らかるようにできている”のです。

この記事では、なぜ人は散らかすのか──その原因が実は「脳の仕様」だったという話、そして脳の特性を使って自然と片づく仕組みをつくる方法を、できるだけシンプルに、かつ生活に直結する形で解説します。

■ 散らかる原因は「意思の弱さ」ではなく“脳の省エネモード”

人間の脳は、絶えず“省エネ運転”をしています。意思決定、判断、整理整頓などはすべてエネルギーを使う行為。そして脳はこう思っています。

「そんな難しいことにエネルギー使いたくないな…」

つまり、片づけは脳にとって“優先度の低いタスク”。その結果、片づけよりラクな行動に自然と流れていくのです。

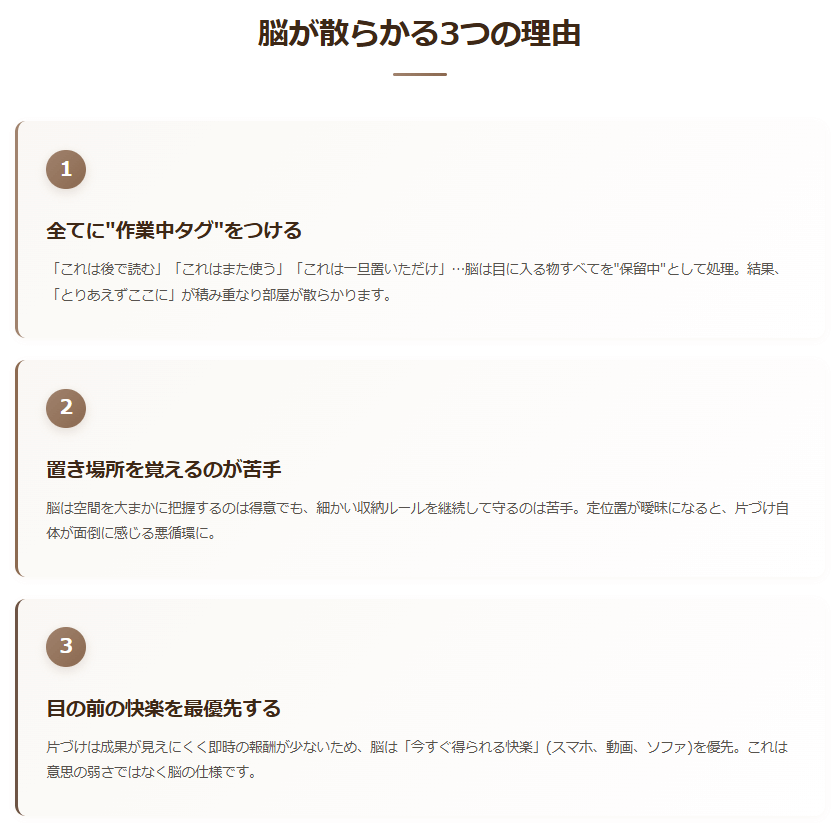

■ 散らかる人の脳が抱える3つの特徴

片づけが続かない理由には、脳の「構造的な性質」があります。ここでは代表的な3つを紹介します。

① 「見えているもの全部に“作業中タグ”をつけてしまう」

机の上に本、服、飲みかけのペットボトル、郵便物があるとします。これを脳はこう扱います。

- 「これは後で読む予定」

- 「これはまた使うかも」

- 「これはまだ捨ててない」

- 「これは一旦置いただけ」

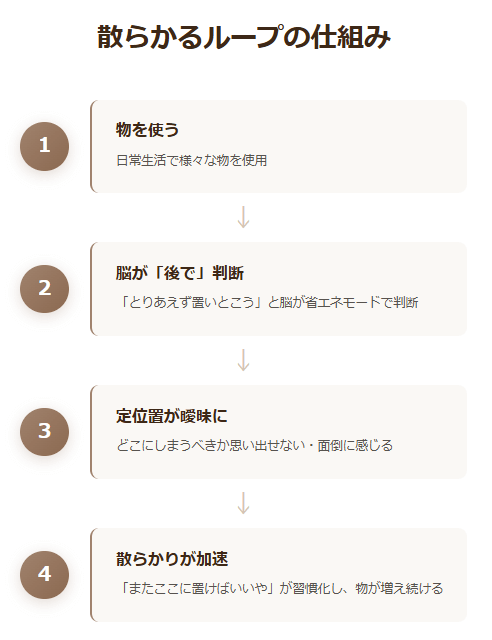

全部“保留中”として処理してしまうため、結果的に「とりあえずここに置いとこ」が連発し、部屋はどんどん散らかります。

② 脳は「物の置き場所を覚えるのが苦手」

人間の脳は「物の正しい置き場所」を細かく記憶し続けるのが苦手です。脳が得意なのは空間を大まかに把握すること。逆に苦手なのが、細かい収納ルールを継続して守ることです。

結果として定位置が曖昧になり、定位置が曖昧だと片づけが面倒になります。これが散らかるループです。

③ 「脳は目の前の快楽を最優先する」

片づけは成果が見えにくく、即時の報酬が少ないため、脳が「今すぐ得られる快楽」を優先します。スマホ、ソファ、動画――これらの誘惑に脳が流されるのは仕様です。

■ 散らかるのは「現代の環境」との相性問題でもある

現代は物が圧倒的に増えました。ネット通販、サブスク、セール、細かい家電やガジェット。人間の脳は、こうした「物が多すぎる生活」を処理するようには設計されていません。だから散らかるのは当たり前なのです。

■ 対策の原則:脳に逆らわず“片づく仕組み”を作る

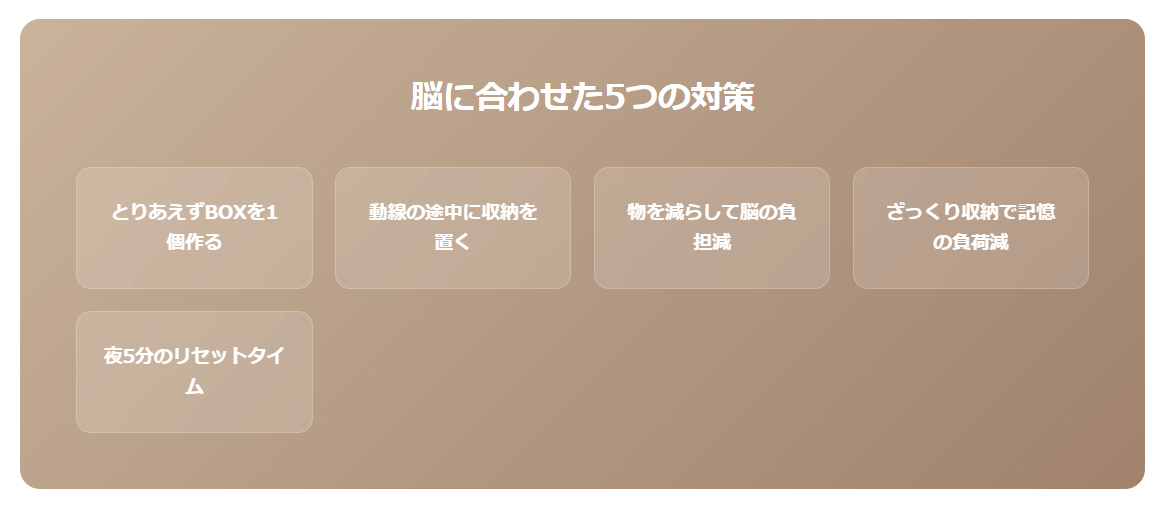

散らかりを防ぐ唯一の実用的な方法は、脳の弱点を代わりに補ってくれる仕組みを作ることです。意思や根性に頼らず、仕組みで解決するのが正攻法です。以下は具体策です。

◎ ① 「置き場所を覚える必要のない収納」にする

脳は細かい収納を記憶し続けられないため、ざっくり収納に変えるのが効果的です。

- 引き出しに細かい仕切りを作らない

- 種類別ではなく「使用頻度」でまとめる

- 置き場所に名前をつけない(ラベリングを最小化)

こうすると「どこにしまえばいいか」を考える負担が減り、片づけが続きます。

◎ ② 動線の途中に収納ポイントを置く

散らかる物の多くは“よく使う物”。だから、使う場所の近くに収納を置くことで、しまうハードルを下げられます。

- 玄関に鍵・財布の定位置を作る

- ソファ横にリモコン置き場を用意する

- ベッド近くにスマホ置き場を決める

- PCデスクに書類トレーを置く

ポイントは「しまう場所まで歩かなくていい」こと。人は数歩でも面倒に感じるため、近くに置くと継続しやすいです。

◎ ③ 「とりあえずBOX」を1個だけ作る

脳が物に「作業中タグ」をつける習性には、1つの受け皿が効きます。とりあえずの物を入れるBOXを一つだけ作り、定期的に中身を見直すルールを決めれば、散らかりの多くを回避できます。ただし「1個だけ」がポイント。複数作ると仕組みが機能しにくくなります。

◎ ④ 物を減らす=脳の負担を減らす

ここで言う「物を減らす」は極端なミニマリズムを勧めるものではなく、脳が扱える量に合わせて持ち物を調整するという意味です。物が少ないと定位置管理が楽になり、選択肢が減って判断疲れが減ります。

◎ ⑤ 夜5分の“リセットタイム”を入れる

片づけを「やる気」に頼ると続きません。時間を固定して「寝る前の5分だけ片づける」とルール化するだけで、翌日の余裕が全然違います。小さな習慣の積み重ねが、部屋の風景を変えます。

■ 実践チェックリスト(今日からできる5つのこと)

- とりあえずBOXを1つ準備する(週1で整理)

- 寝る前5分で机と床をリセットする

- よく使う物の「最短動線」を決めて収納を移動する

- 不要な物を週に1つ手放す(捨てる or 売る)

- 通知・アプリの整理で「視界のノイズ」を減らす

この5つを2週間続けるだけで変化を感じるはずです。

■ よくある質問(Q&A)

Q. 片づけてもすぐ戻る場合はどうすれば?

A. 「戻すだけ収納」と「とりあえずBOX」を組み合わせてください。戻しやすい場所と一時保管場所があるだけで、リバウンドがかなり減ります。

Q. 片づける時間がない人は?

A. 「まとめてやる」ではなく「夜5分」「週に1回10分」の積み上げを。時間が無くても習慣化すれば負担は小さくなります。

Q. 家族が片づけてくれない場合は?

A. ルールを押しつけるより、動線を整えてしまう方が効果的です。家族分の置き場を作れば自然と散らかりにくくなります。

まとめ:片づかなくて当たり前。重要なのは「脳に合わせる」こと

散らかるのは、あなたがズボラだからではなく、脳の仕様と現代の環境が組み合わさった結果です。重要なのは性格を変えることではなく、脳に優しい仕組みを作ること。

今日からできることは、ざっくり収納にする、動線の近くに収納を置く、とりあえずBOXを作る、物を減らす、寝る前5分のリセットを行う――これだけです。そして部屋が整うと、メンタルも仕事も生活全体が軽くなります。

原因が脳なら、対策も脳に合わせるのが最短ルートです。まずは1つだけ試してみてください。

現代的生き方のすゝめ

現代的生き方のすゝめ